■ 전문가 기고/ 합성(랩그로운) 보석은 어떻게 만들어지는가?

지구가 수백만 년에 걸쳐 만들어낸 귀한 보석을 인류가 실험실에서 만들어 내는데 성공한지는 120여년에 불과하다. 합성 보석은 넓은 의미로 인공보석에 속하지만 외관만 비슷한 모조·인조보석과는 달리 천연 보석과 물리적·화학적·광학적 성질이 동일해야만 붙여질 수 있는 명칭이다.

합성 보석은 천연 보석만큼 내구성이 있고 아름다울 수 있으며, 어떤 경우에는 천연 보석의 품질을 뛰어 넘기도 한다.

인간이 천연 보석과 똑같은 합성 보석을 창조하기 위해 찾아낸 방법 중 하나가 용액(Solution)법이다. 용액법은 자연적으로 형성되는 보석 결정의 성장 원리를 모방한 방식이며 플럭스(Flux)법과 수열(열수, Hydrothermal)법이 대표적이다.

합성 루비나 합성 사파이어와 달리 합성 에메랄드는 이 두 가지 방법으로만 만들 수 있다. 지난 호에 소개했던 용융(Melt)법인 화염용융법과 쵸크랄스키 방법으로는 만들 수 없다는 얘기다.

1. 고온의 용액에서 성장하다 - 플럭스법

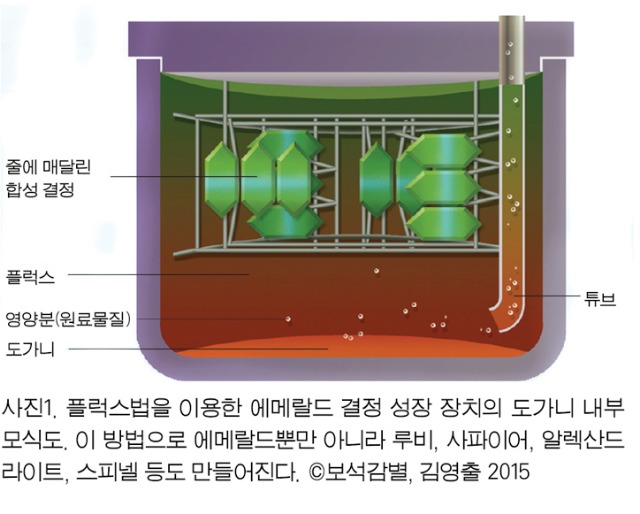

플럭스는 결정 성장의 속도와 온도를 조절해주는 화학적 조력자 역할을 한다. 플럭스 덕분에 광물은 보다 낮은 온도에서 녹고, 서서히 성장할 수 있다.

에메랄드가 플럭스 용액에서 성장할 수 있다는 사실은 1848년 프랑스 화학자 에벨만(Ebelman)에 의해 처음 알려졌다. 에벨만이 발견한 방법은 붕산 플럭스와 천연 에메랄드의 가루를 이용한 것이었으며 현재의 플럭스법과는 차이가 있다.

오늘날 주로 이용되는 플럭스는 산화리튬(Li2O)과 산화몰리브덴(MoO3)이다. 이 플럭스를 처음으로 활용한 것은 1888년 프랑스 화학자 오트푸이(Hautefeuille)와 페레(Perrey)에 의해서다. 이들은 14일에 걸쳐 1mm 정도 크기의 에메랄드를 성장시켰다는 기록이 남아있다.

이후로 다양한 곳에서 합성 에메랄드를 만들기 위한 연구와 실험이 시작됐다. 가장 성공적인 상업적 생산은 1935년 미국의 채텀(Chatham)과 1964년 프랑스의 길손(Gilson)을 꼽을 수 있다.

플럭스법으로 합성 에메랄드를 만드는 공정은 각 제조사마다 약간씩 다른 제조법을 가지고 있다. 여기에는 채텀에서 만드는 방법을 소개한다.

에메랄드를 합성하기 위해서는 베릴(Be3Al2Si6O18)의 원료 물질로서 베릴 결정의 파편을 사용하기도 하지만, 베릴을 구성하는 산화염인 산화베릴륨(BeO), 산화알루미늄(Al2O3), 실리카(SiO2)를 각각 3:1:6의 비율로 섞고 녹색의 발색원소로는 산화크롬(Cr2O3)을 사용한다.

플럭스로는 산화리튬과 산화몰리브덴 혼합물을 사용하며, 이때 융제의 비중을 2.9로 유지한다.(융제의 비중이 2.9인 이유는 뒤에서 설명)

백금 도가니에 플럭스를 먼저 넣고 튜브를 통해 원료물질인 산화베릴륨, 산화알루미늄, 실리카를 도가니 바닥으로 주입시킨 후, 전기로에서 약 800℃로 가열하면 원료물질들은 녹아 확산되고 도가니에 있던 종자결정(Seed) 위에서 에메랄드 결정이 서서히 성장하게 된다.

융제의 비중을 2.9로 유지하는 것은 채텀에서 만드는 합성 에메랄드의 핵심 공정 기술 중 하나인데, 이는 원료 물질 밀도 차이의 균형을 맞춰 용해와 확산을 최적화하고, 발색제의 침강을 막아 균일한 색을 내기 위함이다.

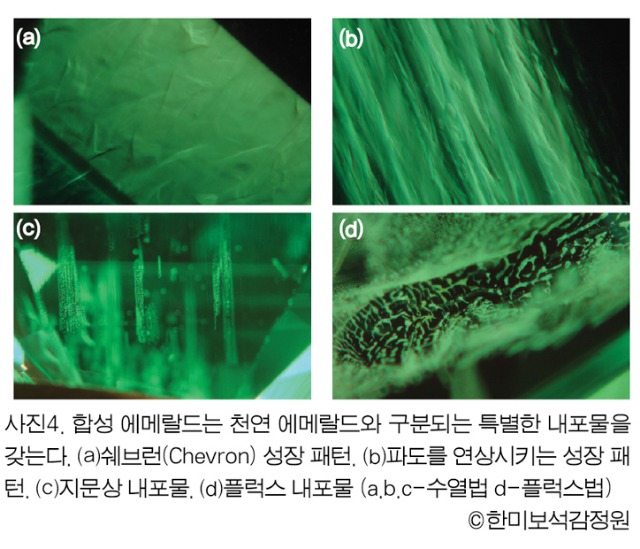

또한 백금 도가니의 부식을 줄이는 효과가 있다고 알려져 있다. 그러나 근래에는 플럭스법의 성장 환경이 다른 결정성장 방법보다 훨씬 복잡한데다 시간 및 비용부담으로 인해 감소하는 추세여서 플럭스법으로 제조된 합성 에메랄드는 보석시장에서 만나기가 쉽지만은 않다.

2. 자연을 재현한 예술 작품 – 수열(열수)법

천연 보석은 마그마로부터 약 1300℃~600℃ 사이의 온도 범위에서 냉각하면서 결정화 된다. 우리가 알고 있는 많은 보석들이 그렇게 탄생한다.

마그마가 냉각하는 과정에서, 고온에서는 페리도트처럼 규소가 적은 보석이 먼저 만들어지고 저온으로 갈수록 비교적 규소가 풍부한 자수정, 황수정과 같은 광물이 결정화 된다. 변성작용에 의해 탄생하는 보석도 오랜 시간 지구 내부의 압력과 온도 변화에 의해 형성된 결과이다.

수열법으로 성장한 합성 에메랄드는 단순히 ‘합성’된 보석이라기보다는 마치 자연의 성장 과정을 형상화한 예술작품에 가깝다. 지구를 순환하는 수열 유체의 작용과 비슷하기 때문이다.

천연 에메랄드는 일반적으로 고온과 고압 환경에서 수백만 년 이상의 시간을 거치며 서서히 성장하기 때문에, 보석결정이 형성되기까지는 긴 시간이 필요하다. 이러한 자연의 깊은 곳에서 일어나는 수백만 년의 열과 압력의 변화를 짧은 시간 안에 실현할 수 있게 해준 결정성장 기술이 바로 수열법이다.

수열 결정성장 최초 사례는 1839년 독일 물리학자 분젠(Bunsen)에 의해서다. 그는 두꺼운 유리튜브를 이용해 200℃ 온도와 100bar 압력에서 바륨 카보네이트(BaCO3) 및 스트론튬 카보네이트(SrCO3) 결정을 성장시켰다.

이후 수열 결정성장 기술의 개발은 1900년대 초 카네기연구소와 하버드 대학 지질학자들의 연구를 통해 확장되었고, 결정적으로 제2차 세계 대전 중 라디오와 레이더 부품을 위한 고순도 수정의 수요가 증가함에 따라 수열 방법을 이용한 결정성장 기술은 정점을 맞게 된다.

수열법을 이용해 상업용 합성 에메랄드 생산에 처음으로 성공한 곳은 1960년 미국의 린데(Linde)이며 이후 오스트리아의 레흐라이트너(Lechleitner), 호주의 바이론(Biron), 러시아의 노보시비스키 기술을 기반으로 생산된 타이루스(Tairus) 등이다. 2004년 12월에는 이탈리아 기술을 이용해 체코의 프라하에서 생산된 말로시(Malossi)라는 합성 에메랄드가 시장에 등장했다.

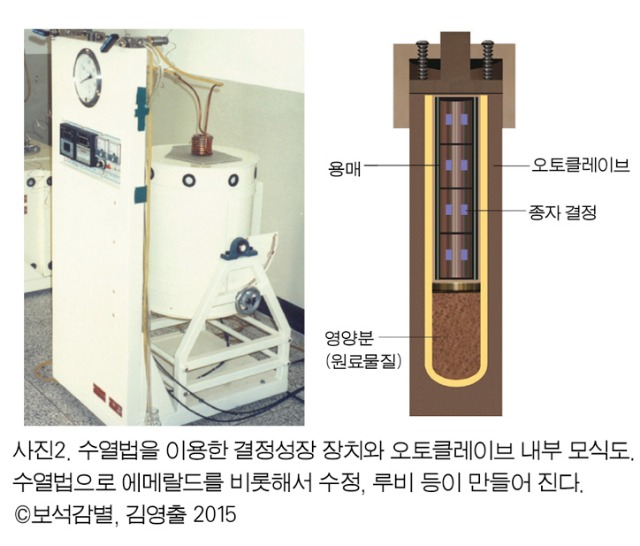

수열 방법으로 에메랄드를 합성하기 위해서는 고온과 고압을 견딜 수 있게 특수 제작된 오토클레이브(Autoclave)라는 챔버를 사용한다. 여기에 실리카, 산화알루미늄, 산화베릴륨을 넣고 이때 용매와 함께 발색제로 산화크롬과 산화바나듐을 첨가한다.

오토클레이브 내부는 하부와 상부로 구분할 수 있는데, 하부는 500~600℃의 고온 영역으로 원료를 용해시키는 역할을 하고 상부는 400~450℃의 상대적으로 낮은 온도 영역으로 결정이 성장하는 공간이다.

이 두 영역 사이의 온도 차이는 대류현상을 만들어 내고, 생성된 대류현상은 수열 결정성장 공정의 핵심이다. 하부에서 용해된 원료는 대류를 타고 상부로 이동하며, 상부에 설치된 종자결정에서 서서히 에메랄드가 탄생한다. 시장에 나오기까지는 평균 두 달이 소요된다.

3. 과학기술로 빚어진 결정체

합성 보석은 단순히 천연 보석을 흉내 낸 모조품이 아니다. 그것은 인간이 자연을 깊게 이해하고, 그 아름다움을 새롭게 창조하려는 오랜 노력의 결정체다.

수백만 년, 수천만 년에 걸친 지질학적 시간을 실험실의 작은 도가니와 챔버 속에 압축하는 결정성장 기술은, 어쩌면 인간이 자연을 모방해 창조할 수 있는 가장 섬세한 방식일지도 모른다. 그렇게 탄생한 작은 결정 속에는, 과학과 예술이 어우러진 인간의 상상이 함께 깃들어 있다.